«C’era una volta…». Sì, c’è stato un tempo,

neppure troppo remoto – tra gli inizi degli anni Sessanta e la fine dei

Settanta – in cui si credeva possibile rifondare il mondo, trasformando

un movimento di idee in moto di rivolta contro il conformismo, la

sclerosi, le disuguaglianze, la violenza di una società basata sullo

sfruttamento, che marginalizzava il dissenso, espropriava il vissuto. Se

ne legge testimonianza in una rivista ricomparsa da poco, davvero

preziosa per chi, per ragioni anagrafiche, non avesse potuto seguire dal

vivo dibattiti e contrasti, tensioni e contrapposizioni. «Quindici»,

riproposta ora in antologia da Feltrinelli per le cure di Nanni

Balestrini, ne dà articolato riscontro: e davvero conserva piena

efficacia, nella sua totale inattualità, quel dibattito tra ragioni

della letteratura e della politica, della militanza e delle

controculture che si sovrapponevano e convivevano, appassionate ed

estreme.

Crudeltà come appetito di vita

Volevamo la luna, intitola Cortellessa una sua densa e lucida

postfazione, in cui passa in rassegna temi e modi di quel dibattere,

siglato da letterati e giornalisti, artisti, architetti, scienziati,

esponenti dell’antipsichiatria, che rispetta pienamente le intenzioni

indicate nell’editoriale da un Andrea Barbato misurato e caustico:

puntare al «parziale» e al «contraddittorio», promuovere il dubbio e il

disordine, contro l’ordine delle certezze. E si tocca con mano una

distanza, una separatezza, se non proprio uno spaesamento, con tutte le

conseguenze del caso.

Ma non di questo intendo parlare, in una stagione come la nostra che di

Sessantotto, della sua complessità, si sta variamente occupando con

indagini rigorose, ma è anche chiamata a sensibilizzarsi

tempestivamente, con urgenza, per ciò che intorno accade di pericoloso,

di irrimediabile, qui e ora. Voglio dedicare piuttosto questa breve nota

a due collaboratori di «Quindici», per niente occasionali, dal momento

che il primo, Adriano Spatola, ne è redattore fin dal primo numero,

insieme con Giulia Niccolai e Letizia Paolozzi, e il secondo, Corrado

Costa, ne è collaboratore fisso, perlomeno all’inizio, e ne influenza

una linea sadiana e artaudiana: quella della Letteratura della crudeltà

(una crudeltà come appetito di vita, rigore cosmico, necessità

implacabile), se ci si consente di sottrarre il titolo a uno scritto di

Edoardo Sanguineti comparso sul numero d’esordio, insieme con una

provocatoria pagina del poeta-avvocato Costa, Pornolaroid (seguita, nel

secondo numero, da un’altra, Neosade, non meno irriverente, a proseguire

in qualche modo la linea di una letteratura che pratichi – lo indicava

Sanguineti – la «categoria del cinismo violento»).

Nelle zone del non detto

Ciò che Spatola e Costa si propongono di attuare, in modi differenziati

nell’applicazione ma non lontani nelle intenzioni, è la destrutturazione

del linguaggio, l’introduzione di un «disordine» controllatissimo,

eppure esplosivo ed eversivo, che penetra tra le giunture della

sintassi, libera la lettera dallo schema grafico e tipografico e la

poesia dalla separatezza che le preclude interferenze con le arti, il

teatro, la musica, il cinema. Entrambi vogliono dilatare lo spazio della

scrittura, esporla al contatto con il momento visivo e con la voce, con

l’esecuzione, ritenendo la «poesia totale» l’unica maniera – lo scrive

Spatola su «Quindici» sotto il titolo Poesia, apoesia e poesia totale –

di «usare positivamente e concretamente, nella direzione di una utopia

anarchicamente garantita», l’esperienza del linguaggio. Ed entrambi

vogliono poi provocare la «dicibilità» investigando anche le zone del

non detto, delle rifrazioni, del doppio, fino a rendere udibile,

visibile – lo fa soprattutto Costa – il vuoto e l’afasia,

Inutile nasconderlo: non li si conosce, Spatola e Costa, se non in

nicchie di affezionati dell’avanguardia e di estimatori delle sue

propaggini emiliane, localizzabili tra Reggio Emilia e Parma, nella

cittadella perimetrata del Mulino di Bazzano, sorta di corte rurale

protetta di proprietà della famiglia Costa sulla sponda parmense del

fiume Enza. Lì, in un isolamento ancestrale (il telefono a qualche

chilometro di distanza), Adriano Spatola e Giulia Niccolai si ritirano a

conclusione dell’esperienza di «Quindici»: e tengono, sull’ampio tavolo

di cucina, tra profumi di minestrone e spezzatino e aromi di colla e

carta, riunioni redazionali del marchio editoriale Geiger, discutono i

numeri di «Tam Tam», «Baobab», «Cervo volante», fondano una minuscola

tipografia artigianale autogestita, sacerdoti laici di una pratica del

libro-manufatto condivisa da amici dell’Italia e del mondo.

Fin qui la cronaca, gli aneddoti, ricostruiti con discrezione e affetto

da Eugenio Gazzola nel volume fresco di stampa «Al miglior mugnaio».

Adriano Spatola e i poeti del Mulino di Bazzano, uscito presso Diabasis

(pp. 215, euro 17): a quelle pagine rimando, così attente nel definire

il sapore del luogo e lo scandirsi del tempo in cui prende corpo una

scrittura che a poco a poco viene svelata e illustrata, dallo

sperimentalismo degli inizi affidati alla rivistina «Bab Ilu» (due soli

numeri nel ’62) o dalle prove di Zeroglifico, iniziate nel ’65, che si

collocano tra poesia concreta e poesia lineare, azzerando il valore

semantico della lettera per consentirle nuove operazioni di rimontaggio,

fino alla dilatazione della parola oltre i confini del soggettivo e il

perimetro della pagina, per affrontare l’«urto dei nuovi frammenti», da

Diversi accorgimenti (1975) alla Piegatura del foglio (1983), con le

allegorie da fine della storia che le si connettono.

Non è insomma solo l’autore di Verso la poesia totale (1969), Spatola, o

lo sperimentatore (il poeta visivo) che si pone al confine tra

letteratura e arte, o l’esecutore (il poeta corporale) di performances

divenute celebri per le reiterazioni di parole (celeberrima Aviation

aviateur…): è poeta «senza aggettivazione», che il testo di Gazzola

aiuta a riscoprire nella sua intensità, fatta di antimelodia e

ribaltamenti tematici, ritmi giocosi e scacco della rappresentazione,

fino ad accettare la sfida del silenzio o ad affidare al corpo, alla sua

sola presenza, l’atto del comunicare.

Tacere, scriveva Sartre, non è «essere muti», ma rifiutarsi di parlare, e

dunque «parlare ancora». Lo ricorda Simonetta Bondoni in una pagina

dedicata questa volta a Costa, alla sua «cosciente afasia», all’interno

di un volume curato ancora da Gazzola che ne restituisce la fisionomia a

tutto tondo (Corrado Costa, The complete Films. Poesia Prosa

Performance, Le Lettere, collana «fuoriformato», pp. 352, euro 35, con

un dvd di Daniela Rossi). Proprio il poeta-avvocato (difensore di

Tondelli in occasione della denuncia di Altri libertini) si rivela, di

pagina in pagina, il massimo esponente di una scrittura dello

sdoppiamento, della perdita senza recupero di una parola abusata. Nel

rovescio, nel «retro», va indagato, per Costa, il senso abraso: ed è

davvero straordinaria la sua capacità di rendere fisica, attraverso la

negazione, la concretezza di ciò che non viene pronunciato, con la

levità eversiva e l’ironia di un surrealismo giocoso, da patafisico che

smaschera i perbenismi e gli usi strumentali del linguaggio.

Un «signore

degli gnomi», chiosava con la consueta acribia critica Alfredo Giuliani

ricordandolo sulla «Repubblica» il 12 febbraio 1991, a tre giorni dalla

morte: una «creatura leggera» che si dilettava «a scrivere, a vivere,

con grande intelligenza, sensibilità, compostezza, ironia».

Un grande dilettante

Auspicava, Giuliani, che qualcuno raccogliesse in volume tutte le sue

poesie per conservarne – scriveva – «le scintille, il garbo spiritoso,

le malinconie festose».

È stato fatto. E fa bene al cuore rileggerlo e

riascoltarlo, il poeta dello Pseudobaudelaire (1964), delle Nostre

posizioni (1972), di The Complete Films (1983), «fool amabile e

inaffidabile», secondo Cortellessa: poeta e basta, da apprezzare

nell’irriducibilità del suo volerci convincere, «testoni» che siamo, a

sollevare la superficie, per scoprire, insieme con l’insopportabilità

delle «ferite narcisistiche», il rovescio delle apparenze (l’«enigma

della vita, l’assenza, il buco al cuore che ci portiamo dentro», scrive

Giulia Niccolai).

Rileggerlo come «grande dilettante», saggista, vignettista, scrittore di

teatro, per cogliere quel suo «vuoto lasciato pieno» (così Balestrini

nella poesia A Corrado) e cautelarci intanto dalle semplificazioni,

dall’omologazione. Parliamone, di Costa e di Spatola, perché non è tempo

di clandestinità per il pensiero.

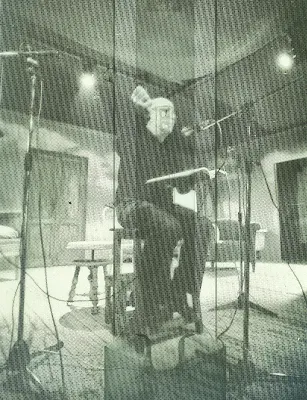

![[videorlab] Costa e Spatola in redazione Miniatura](https://i1.ytimg.com/vi/FkNfkeC4zow/default.jpg)